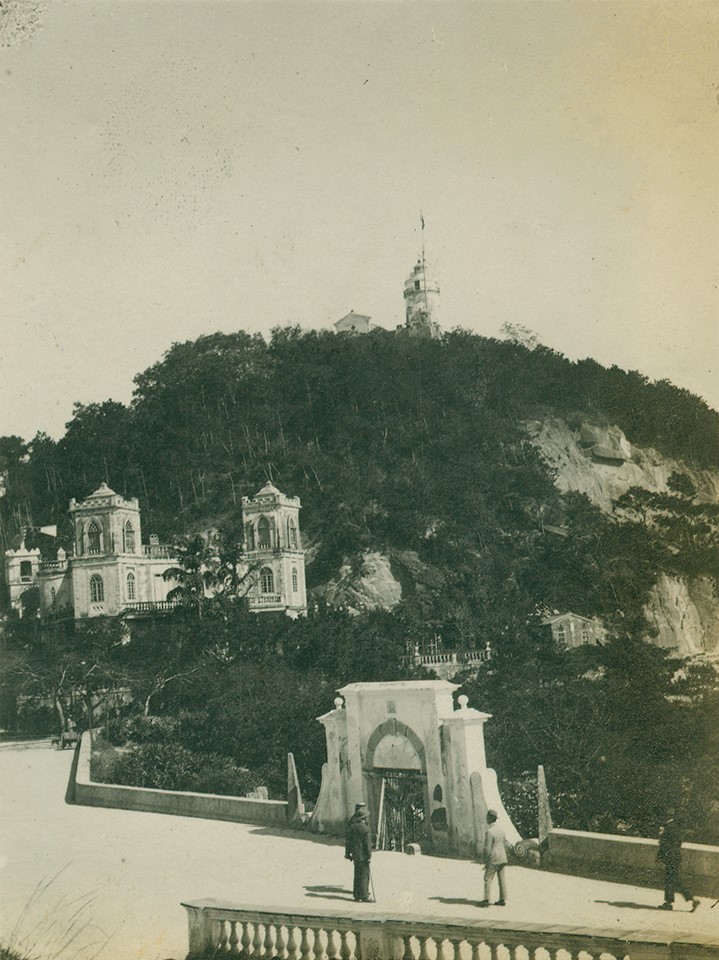

在东望洋山(松山)山腰,巴斯墓园依山而建。墓园被石墙环绕,正门入口位於白头马路。大门上方刻着墓园的启用年份“1829”及英文名称“Parsee Cemetery”。入口有梯形阶级通向园内,园内古树茂盛,环境清幽,犹如一片隔世静土。巴斯墓园内共有14座石棺墓塚,分布在第一及第二层。墓塚以花岗岩砌成,面向东方。

巴斯人是指来自印度并信仰琐罗亚斯德教的族群。琐罗亚斯德教(Zoroastrianism,又称拜火教、袄教)最早源於波斯,後传至印度及世界各地。由於教徒多以白布包头,故又称作“白头教”,巴斯墓园如是又称作白头坟场。由於琐罗亚斯德教沿用天葬,故墓塚只作纪念之用,没有放置遗体或骨灰。每塚均设两底座,整体呈长方形,上置墓椁。14座墓塚的大小用料一致,体现出巴斯人在墓葬上没有贫富等级之分、彼此平等的思想。

自18世纪後半叶起,巴斯人开始随葡萄牙人从印度西海岸地区来到澳门及珠江三角洲一带进行贸易活动,逐渐累积起财富。由於清政府一口通商政策规定外国商人在非贸易季节必须离开广州返回本国或前往澳门暂住,巴斯人在澳门定居并逐渐形成社群,对澳门的经济有一定影响力。1829年3月17日,来自印度孟买的着名巴斯商人架赊治•化林治(Cursetjee Framjee)於澳门病逝,享年56岁。鉴於他的社会地位,巴斯社团遂向澳葡政府申请购买了这片墓园,以安葬架赊治•化林治。此後逐渐成为专门埋葬巴斯人族群的墓园。鸦片战争後,许多巴斯人把商业贸易活动迁到香港,成为了香港开埠後的显赫商人。

巴斯墓园印证了澳门宗教多元及东西方文化交汇的特点。由於澳门在海上丝绸之路中的独特地位,吸引了不少巴斯人来到这里进行贸易活动并居住,对澳门的经济起到积极作用,而巴斯墓园亦成为澳门清代海上丝绸之路的历史实证。此外,由於巴斯人喜戴耳环,在他们文化中耳环越大表示财富越多,故他们又有 “大耳窿” 的粤语绰号。又由於巴斯人的业务涉及放高利贷,渐渐地在粤语文化中,“大耳窿”就成为了放高利贷者的代名词。

墓园管理机构为香港、广州和澳门琐罗亚斯德教慈善基金信托委员会。墓园属於私人范围,不对外开放。