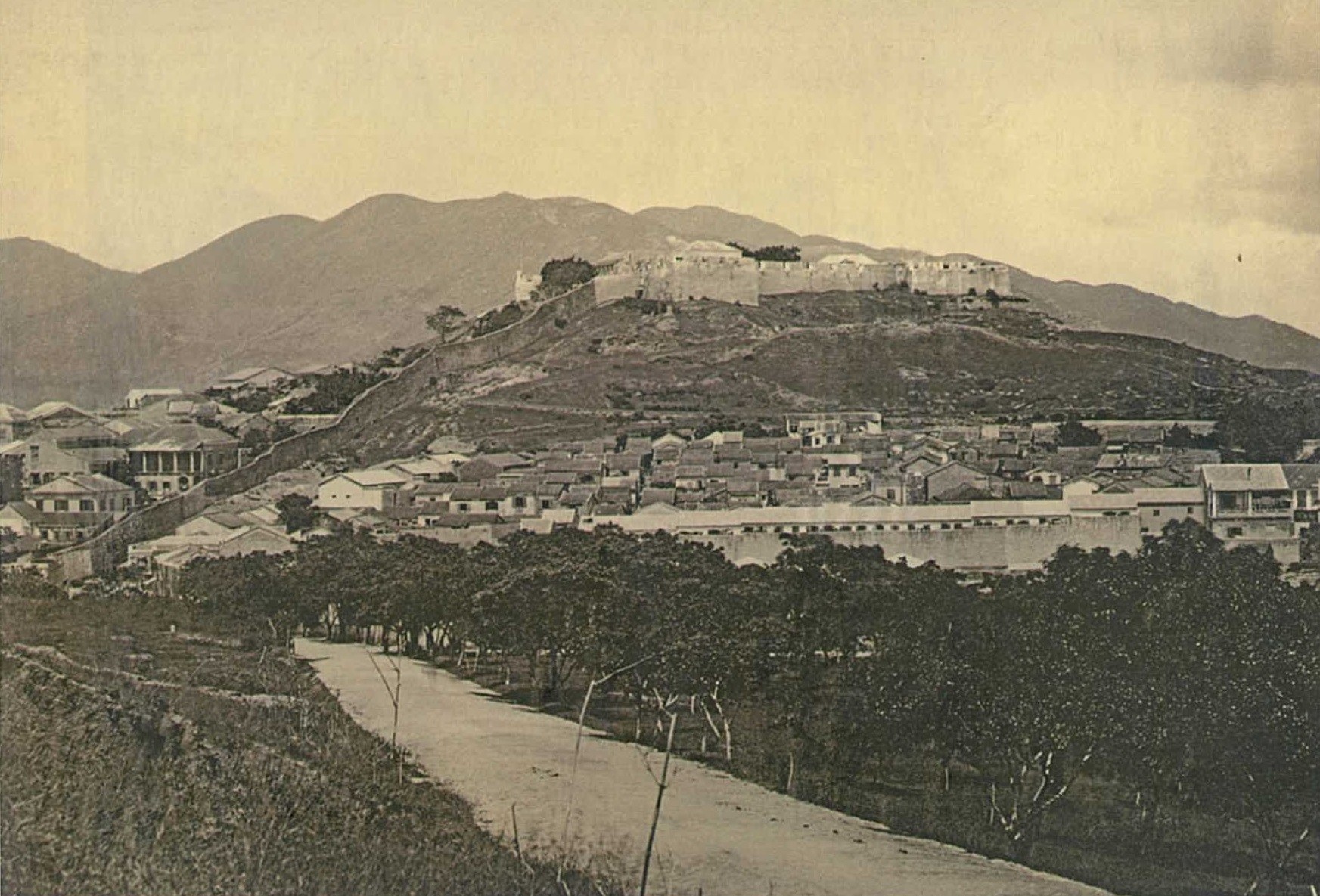

澳門的城牆,是自16世紀葡萄牙人居澳以後,為抵抗海盜和抗撃荷蘭人入侵逐漸修建而成的。根據文獻記載,澳門城牆的興建最早可追溯至1568年,其後於1623年馬士加路也(D.Francisco de Mascarenhas) 出任澳門首任總督後再次大規模修建。城牆的界址和規模,大致奠定於那時,此後至十九世紀中期開始陸續大規模拆毀城牆之前,澳門城牆都沒有重大的變化。早期葡萄牙人在澳門的居住範圍,基本上就是在城牆內發展起來的。

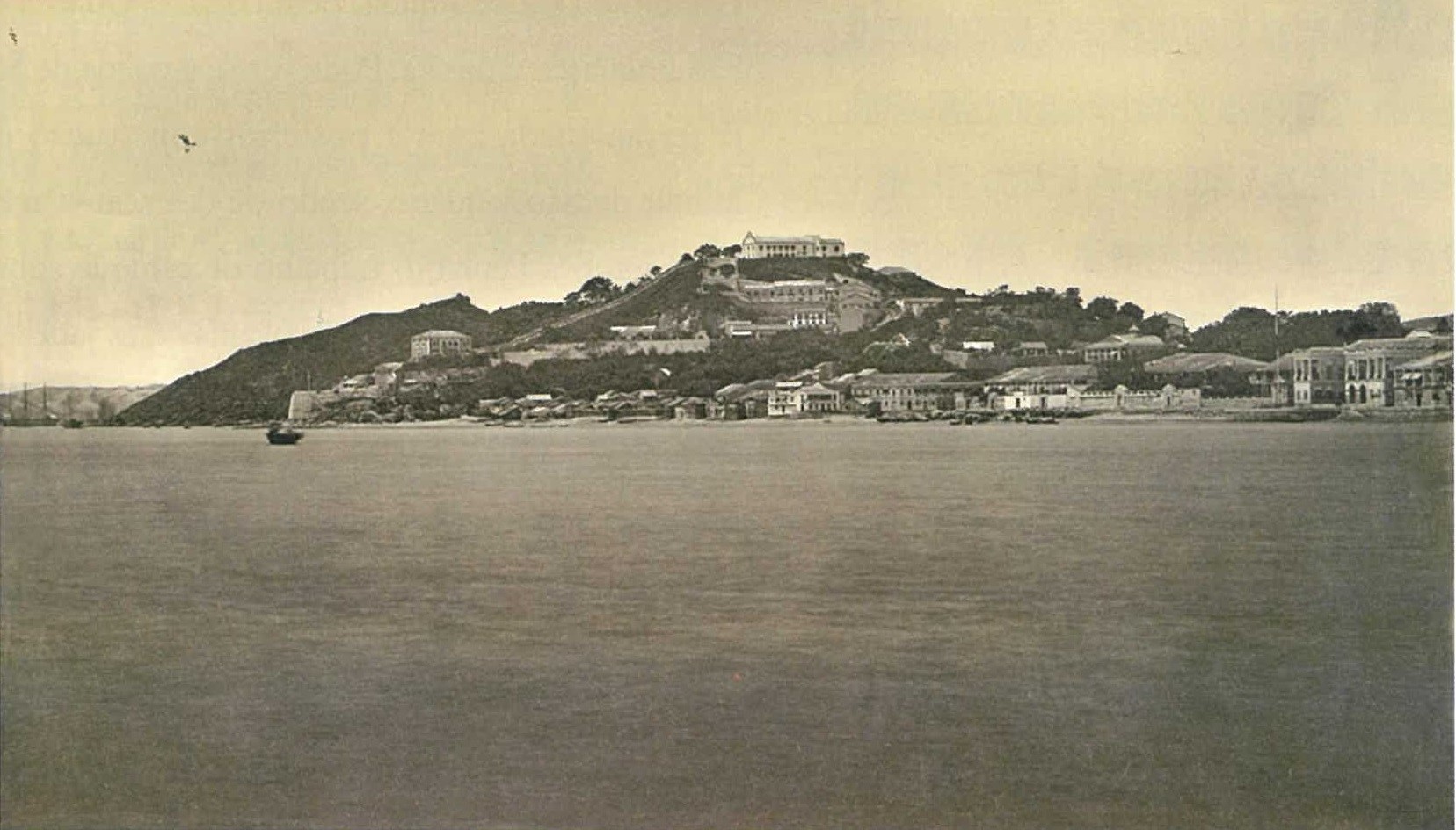

昔日葡萄牙人在澳門所建立的防禦系統,是一組以炮台為中心,由城牆作連接,依山勢而建的海防體系。其所圍合的範圍相當於整個澳門半島的中南部,大致以大炮台為基點,分別向東西伸展。西面連接三巴門,東面延伸至聖約翰炮台(已拆卸)及仁伯爵炮台(已拆卸),再沿海依山向南延伸至聖方濟各炮台;另一段是以西望洋炮台為中心,向東連接燒灰爐炮台,守衛澳門半島的南部。現存的城牆遺跡有三段,包括近加思欄馬路一段、近若憲馬路一段以及近西望洋聖堂一段的三處夯土牆體。除了位於聖保祿教堂遺址西側的城牆遺跡外,該三段牆體保留相對完整,於1635年繪製的地圖中已出現。

城牆是澳門歷史上一項重要的軍事防禦工程。在很長的一段歷史時期內,城牆對保衛澳門城市安全起著關鍵的作用。作為澳門海防體系的核心建設,其整體佈局以及建造工藝和技術,為瞭解昔日葡萄牙人軍事文化和建城的理念提供了實物的資料。澳門城牆的興建,也是一項重要的城市建設工程,奠定了葡萄牙人早期在澳門居留的界址,深刻地影響著澳門城市格局的發展。

商業貿易蓬勃的根基在於安全。澳門過去一直被視為 “安全的港口”,原因在於其擁有完整的海防體系,為往來船隻提供所需的安全環境及貨物進出口保障,亦因此很大地推動了海上絲綢之路在這一地區的發展。海防建設對於海上絲綢之路而言十分重要,因為它保障了這一地區的安全穩定,對澳門與周邊國家建立商貿交流關係尤其重要。