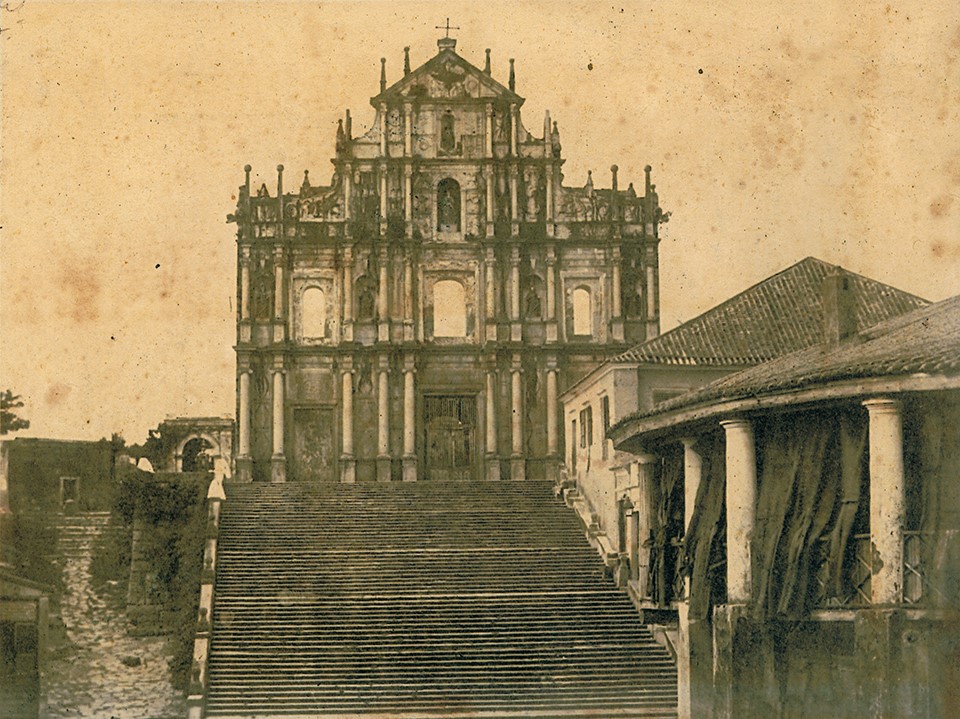

澳門大炮台側屹立著一座大型石壁,這就是昔日天主之母教堂的前壁,由於前壁形似中式傳統牌坊,故華人稱之為“大三巴牌坊”。天主之母教堂(又稱聖保祿教堂)於1602年奠基,整個建築工程歷時約30餘年,教堂前壁是最後落成的部分。天主之母教堂附屬於天主教耶穌會所創立的聖保祿學院。學院成立於1594年,1601年曾經歷大火,後重建。學院昔日規模廣袤,包括教堂、教學區、宿舍、菜園等設施,周圍建有圍牆。

聖保祿學院成立的目的是為了提供傳教士前往日本和中國傳教所需的知識和語言培訓。學院借鑑了歐洲大學的規章制度。學院的教師大多是耶穌會士,學生主要是歐洲來華的傳教士,也有中、日修生。學院還提供研究人文、科學與藝術的學科,是一所教授從初級知識到神學的教育機構,著名傳教士如湯若望 (Johann Adam Schall von Bell)、艾儒略 (Giulio Aleni) 及吳歷等人都曾在聖保祿學院學習。1762年,受到耶穌會在葡萄牙被取締的事件波及,營運了160多年的澳門聖保祿學院被迫關閉,後被改作兵營用途。1835年的大火燒毀了學院的大部分建築,僅餘部分建築基礎及教堂前壁。1995年,位於大三巴牌坊東側的學院遺跡被考古發現,出土遺跡包括昔日學院庭院、走廊、祈禱室、排水溝、護牆等部分。

自16世紀中葉起,澳門成為海上絲綢之路的重要節點,隨著亞洲航線網路逐漸完善,歐洲傳教士紛紛來到澳門,以此作為基地開展中國內地的傳教工作。聖保祿學院的建立,展示了澳門作為天主教在華傳教重要基地的地位,而“大三巴牌坊”上方的聖母護航海船浮雕也證明了澳門繁榮的航海貿易。聖保祿學院不僅是中國境內第一所西式高等教育機構,培訓傳教士前往日本和中國等地,也為促進東西文化交流發揮了重要作用,同時見證了澳門作為海上絲綢之路貿易中心和東西文化交流橋頭堡的作用。