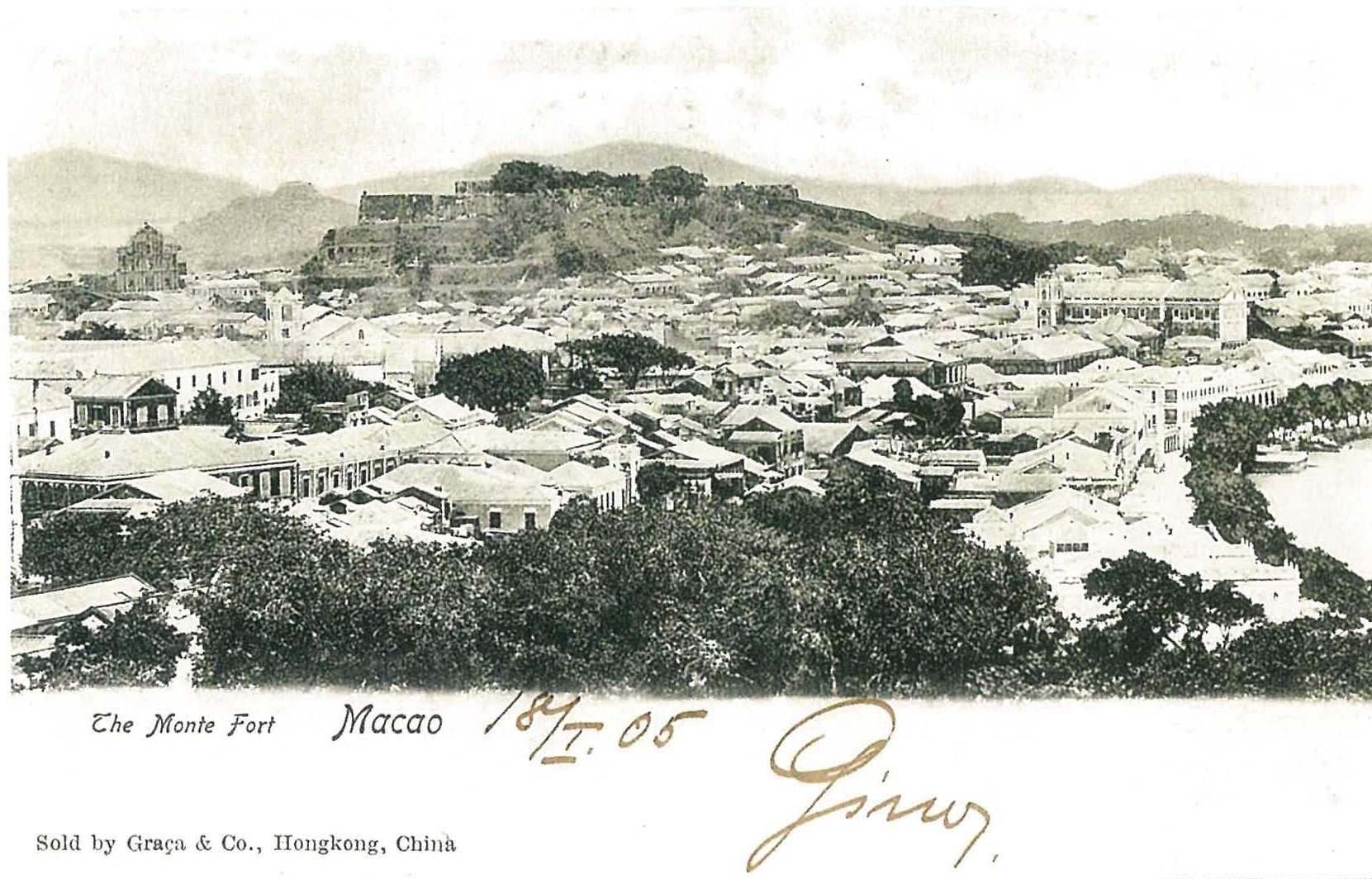

大炮台(Fortaleza do Monte,又名聖保祿炮台、中央炮台),位於澳門半島中部的山崗上,西側緊靠聖保祿學院遺址,佔地約8,000平方米。炮台呈不規則四邊形,四個牆角向外突出形成稜堡,具歐洲軍事要塞特徵。炮台底部由石塊砌築,外牆以夯土建造,可架設30餘門大炮,與本澳其他炮台一起構成覆蓋東西海岸的火力防衛網。大炮台建成後經過多次改建,昔日設有蓄水池、軍需儲存庫、官兵營房等建築,是當時澳門的軍事防禦中心。

大炮台始建於1617年,於1626年落成。自1623年第一任澳門總督馬士加路也(Francisco Mascarenhas)起至18世紀中葉,大炮台曾用作澳門總督的官邸,昔日還具有鳴放禮炮及發放預警信號等民事功能。作為澳門軍隊的駐紮要地,大炮台一直以來都是澳門主要的軍事防禦設施。1965年氣象台遷入大炮台內。隨著氣象台於1996年搬遷,澳門政府於1998年將炮台改建成現今的澳門博物館。

澳門作為明清時期海上絲綢之路的重要轉口貿易港,連通內地與世界。然亦因其獨特地位亦經常受到其他國家或海盜的威脅和覬覦。1622年6月,荷蘭人對澳門發起大規模進攻,荷兵登陸半島東側的劏狗環海灘。此時大炮台尚未竣工,在危急之際留守該處的耶穌會士協助葡兵發炮,擊中荷蘭軍隊的火藥桶,引起猛烈爆炸,最終導致荷蘭人潰敗。自此,葡萄牙人開始積極建設澳門的防禦工事。因應澳門港的自然地理條件,建立了一套以炮台為核心,城牆作連接,依山勢而建的海防體系,保護澳門港口及往來船隻的安全。大炮台位於澳門半島的心臟地帶,正是整套城市防禦系統的主軸,具有特殊的戰略地位,同時亦是澳門作為昔日海上絲綢之路城市海防建設的重要見證。