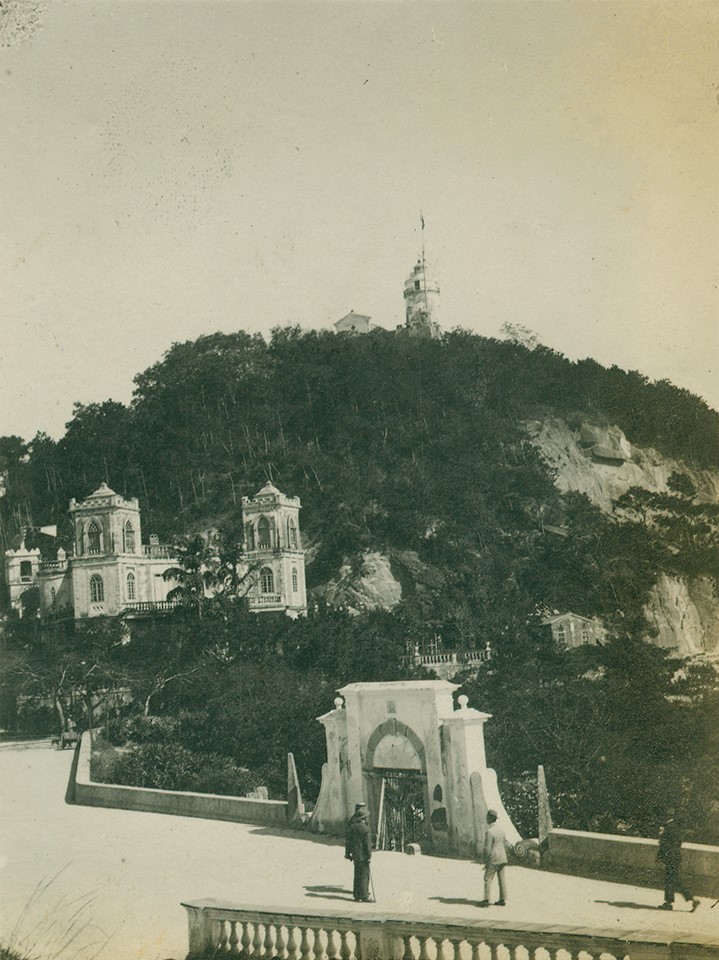

在東望洋山(松山)山腰,巴斯墓園依山而建。墓園被石牆環繞,正門入口位於白頭馬路。大門上方刻著墓園的啟用年份“1829”及英文名稱“Parsee Cemetery”。入口有梯形階級通向園內,園內古樹茂盛,環境清幽,猶如一片隔世靜土。巴斯墓園內共有14座石棺墓塚,分佈在第一及第二層。墓塚以花崗岩砌成,面向東方。

巴斯人是指來自印度並信仰瑣羅亞斯德教的族群。瑣羅亞斯德教(Zoroastrianism,又稱拜火教、袄教)最早源於波斯,後傳至印度及世界各地。由於教徒多以白布包頭,故又稱作“白頭教”,巴斯墓園如是又稱作白頭墳場。由於瑣羅亞斯德教沿用天葬,故墓塚只作紀念之用,沒有放置遺體或骨灰。每塚均設兩底座,整體呈長方形,上置墓槨。14座墓塚的大小用料一致,體現出巴斯人在墓葬上沒有貧富等級之分、彼此平等的思想。

自18世紀後半葉起,巴斯人開始隨葡萄牙人從印度西海岸地區來到澳門及珠江三角洲一帶進行貿易活動,逐漸累積起財富。由於清政府一口通商政策規定外國商人在非貿易季節必須離開廣州返回本國或前往澳門暫住,巴斯人在澳門定居並逐漸形成社群,對澳門的經濟有一定影響力。1829年3月17日,來自印度孟買的著名巴斯商人架賒治•化林治(Cursetjee Framjee)於澳門病逝,享年56歲。鑒於他的社會地位,巴斯社團遂向澳葡政府申請購買了這片墓園,以安葬架賒治•化林治。此後逐漸成為專門埋葬巴斯人族群的墓園。鴉片戰爭後,許多巴斯人把商業貿易活動遷到香港,成為了香港開埠後的顯赫商人。

巴斯墓園印證了澳門宗教多元及東西方文化交匯的特點。由於澳門在海上絲綢之路中的獨特地位,吸引了不少巴斯人來到這裡進行貿易活動並居住,對澳門的經濟起到積極作用,而巴斯墓園亦成為澳門清代海上絲綢之路的歷史實證。此外,由於巴斯人喜戴耳環,在他們文化中耳環越大表示財富越多,故他們又有 “大耳窿” 的粵語綽號。又由於巴斯人的業務涉及放高利貸,漸漸地在粵語文化中,“大耳窿”就成為了放高利貸者的代名詞。

墓園管理機構為香港、廣州和澳門瑣羅亞斯德教慈善基金信托委員會。墓園屬於私人範圍,不對外開放。