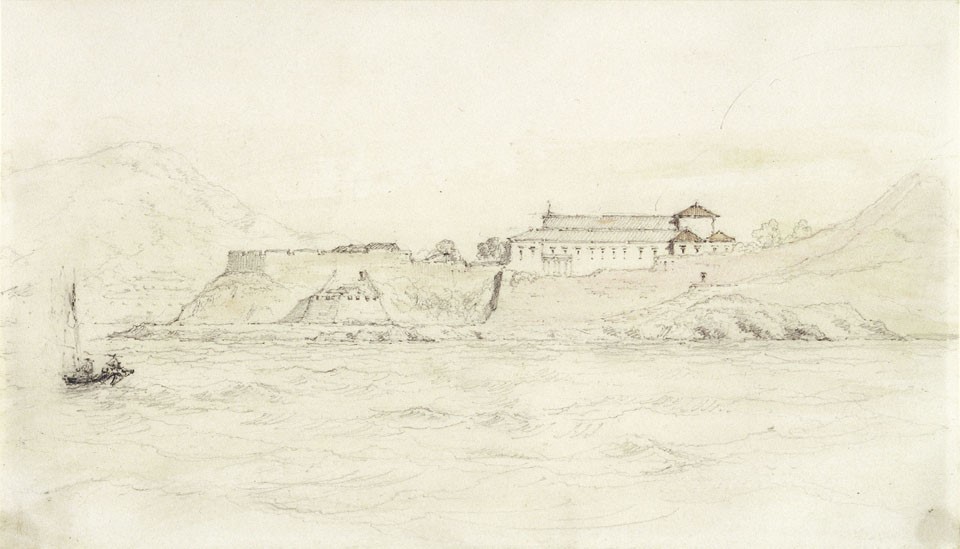

聖方濟各炮台(Forte de São Francisco;亦稱加思欄炮台、噶斯蘭炮台)位於昔日澳門半島東南部海岸,坐落在東望洋山山腳。該地曾是南灣的北端,炮台前的海面於上世紀被填平造地。炮台整體呈橢圓形,左右兩旁由兩個圓形的炮壘組成。牆體採用規整的石塊砌築,高逾6米。

隨著葡人居澳,天主教各修會紛紛派遣傳教士前來。1580年,方濟各會於上述傍海山丘地段建成了聖方濟各修道院,華人稱之為“噶斯蘭廟”,作為該會入華傳教的基地。1620年代初,由於修道院所在地段位置優越,葡人決定在修院旁建造炮台。這座炮台以修道院的名字命名為聖方濟各炮台,於1629年峻工。

聖方濟各修道院與炮台共存了二百多年,直至1834年,政府下令驅逐方濟各會修士。最終聖方濟各修道院於1862-64年被拆毀,並改建為兵營。20世紀70年代,葡兵撤出澳門,兵營改為由保安部門使用至今。1872年,為加強南灣北端的防衛能力,澳門政府決定在聖方濟各炮台前增加一座輔助炮台。由於該炮台在12月1日動工,因而被稱作“臘一炮台”。該炮台因20世紀30年代的南灣填海工程而被拆除,自此成為歷史。

澳門作為明清時期海上絲綢之路的重要轉口貿易港,連通內地與世界。然亦因其獨特地位經常受到其他國家的覬覦。在1622年炮台尚未完工之時,便已參與了當時抵禦荷蘭人的戰役。在葡人於澳門建立的海防體系中,聖方濟各炮台作為昔日守衛澳門半島東南方的第一道防線,其火炮射程最遠可達氹仔島,是澳門作為昔日海上絲綢之路城市海防建設的重要見證。