19世紀末20世紀初,澳葡政府在原塔石村的農地開路建屋,沿荷蘭園大馬路建造了一系列具新古典主義建築風格的西式房子,俗稱「八間屋」。荷蘭園大馬路89號正是這八座房屋之一,位於塔石廣場西側。大樓正立面採用三段式設計,兩層的圓拱廊均稱統一,帶三角山牆的四柱門廊強化中軸,主次分明。外牆表面以米黃色及白色粉刷,具有明顯的景觀和地標作用。

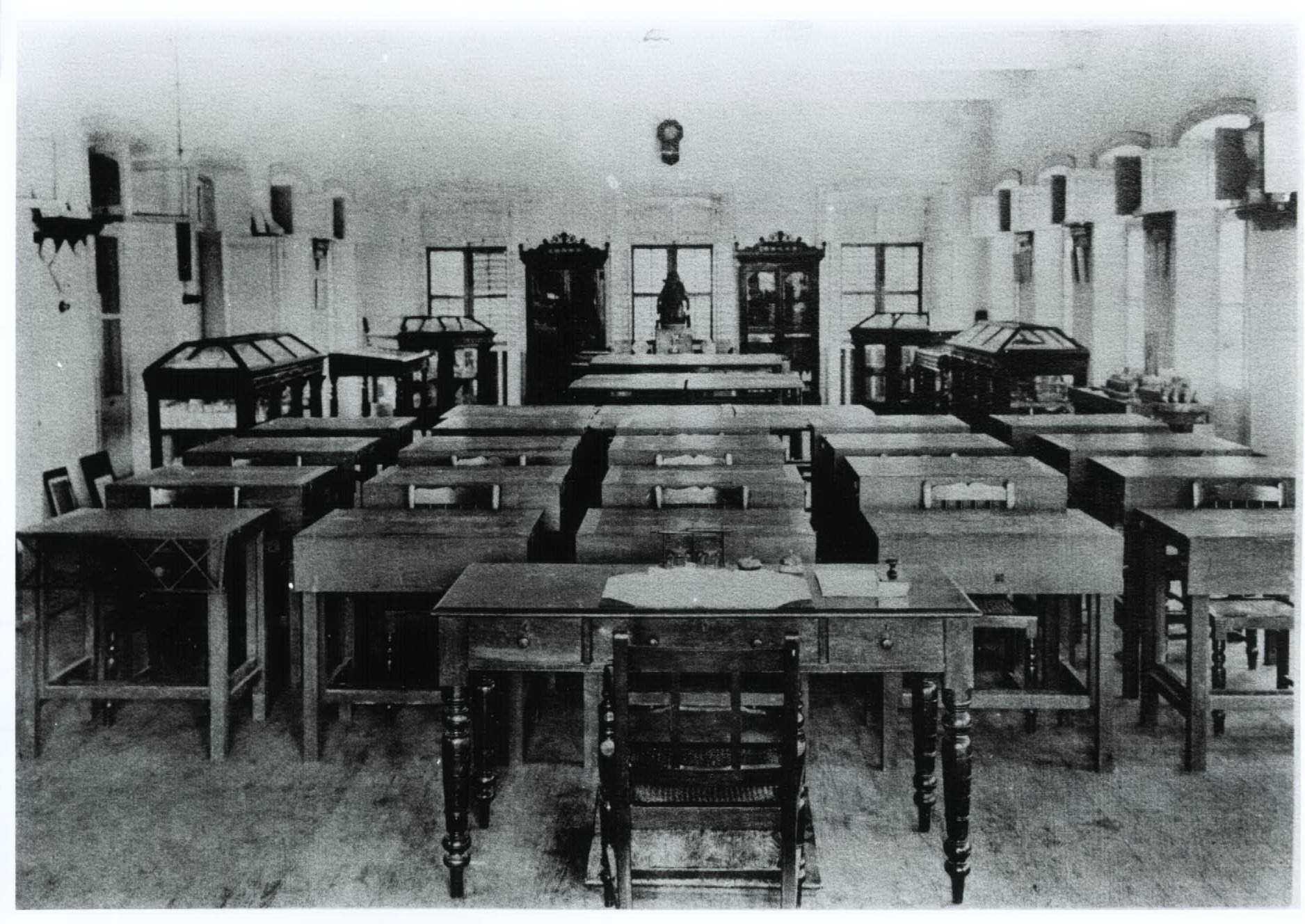

89號大樓建於20世紀初,最早為仁慈堂物業,曾作為孤兒院及殘疾人收容所。1923年政府購得該建築,自翌年起作為利宵中學校址,至1958年學校遷出。其後作為政府衛生廳的辦公場所。自2005年起作為文化局大樓使用至今。

1894年,澳葡政府下令開辦利宵中學。學校經過多次搬遷,最初校舍設在聖奧斯定修院,又曾以峰景酒店短暫作為校舍。自1924年起,利宵中學以荷蘭園大馬路89號建築為校舍,並在大樓旁建造了學校體育館。學校其後遷至南灣新校舍。1986年,再搬遷到新口岸高美士街的學校綜合體(即現在的澳門理工大學校址)。1999年,利宵中學完成其歷史任務結束營運。

19世紀中葉以前,澳門的教育主要由教會承擔,且集中在啟蒙、小學及神學教育。1893年澳門的教育改革中提出由官方開辦一所提供正規中學課程的學校,這便是利宵中學。學校遵循葡萄牙教育制度,以葡語為授課語言,主要收生對象為居澳葡人。著名詩人、作家卡米洛、庇山耶亦曾在該校任教。該校對於澳門的教育多元及葡語教育發展起到重要作用。荷蘭園大馬路89號曾是利宵中學的校址,也是澳門葡人教育的重要見證。