東望洋炮台位於澳門半島最高點的東望洋山山頂。炮台依山勢而建,呈不規則的平面佈局。防護牆由規整的花崗岩石塊砌成。炮台上建有聖母雪地殿教堂、東望洋燈塔、及其他軍事設施。

東望洋炮台約建於1622年,於1637-38年進行重新佈局並擴建,形成現時的規模。炮台其中一個主要功能為監察海上船隻的航行情況,並向澳門城內發出氣象預警。炮台立足於澳門半島之巔,該區域過去為葡萄牙軍隊的軍事禁區,外人不得進入,直到二十世紀七十年代葡軍撤走,才開放成為旅遊景點。

聖母雪地殿教堂(Capela de Nossa Senhora da Guia)與炮台同時期建造。教堂具有羅馬風建築特點,正立面有雙重山花,四瓣型花窗,外牆主要以白色粉刷,壁柱和山花則以黃色點綴。1996年當教堂進行修復工程時,於陳年粉刷的白灰下意外發現內壁上滿佈美麗的壁畫。壁畫以中式繪畫技法描繪聖經故事和人物,同時亦繪有中國風格的石獅、盆景樹、蝙蝠等圖案,展現出中西文化藝術的融合,為澳門教堂所獨有。

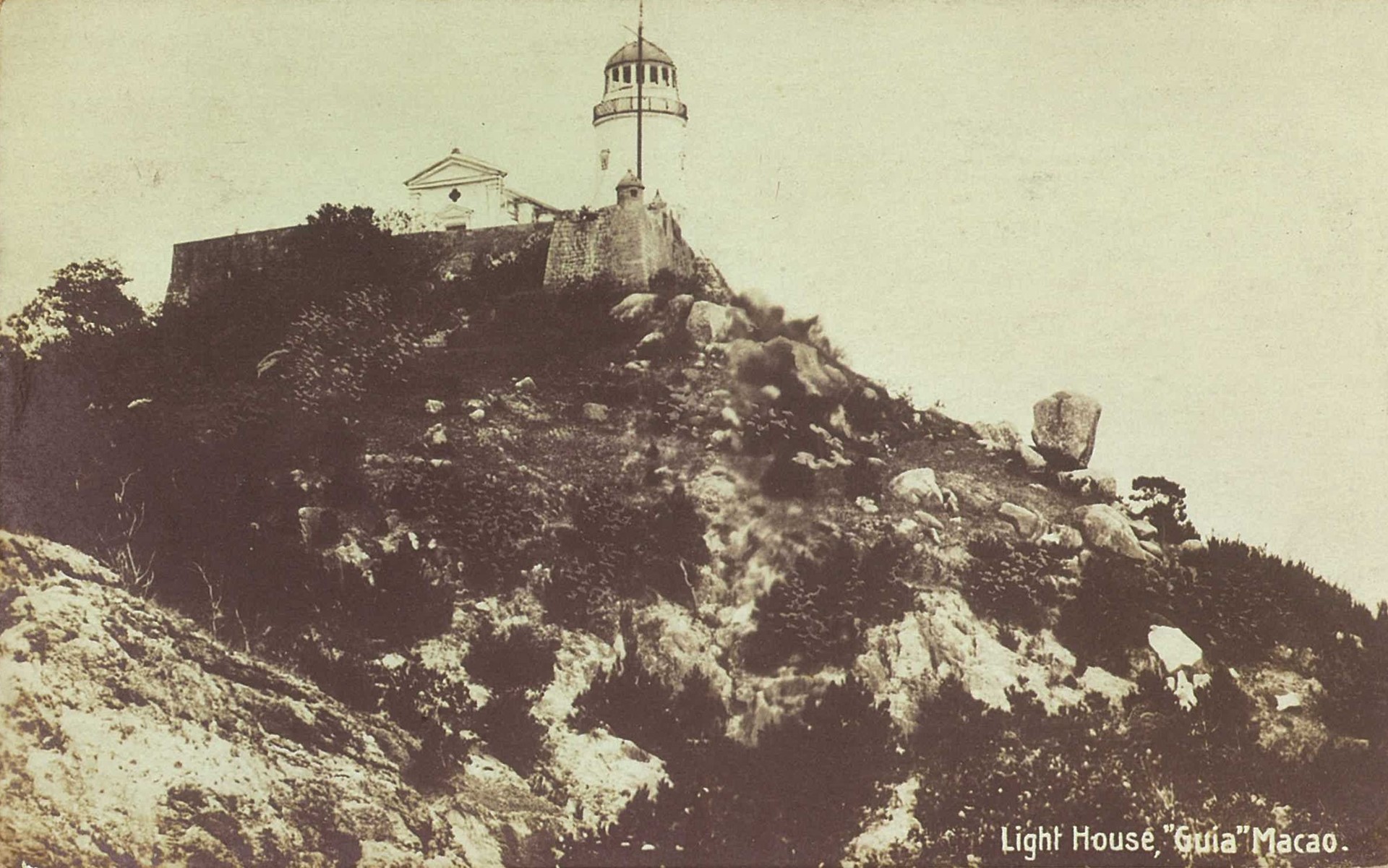

教堂側建有東望洋燈塔(Farol da Guia,亦稱松山燈塔)。燈塔落成於1865年,是一座下闊上窄的圓柱形結構,通體白色。燈塔高15米,內分三層,有一道彎曲樓梯迴旋直上,塔頂設置巨型射燈。它是中國海岸第一座現代燈塔,其所處經緯亦為澳門在世界上的地理座標。

過去每當發現有船隻遠洋來澳時,炮台上的銅鐘便會被敲響以通知澳門市民。相傳曾經有過數艘葡國貨船揚帆來澳,不料途中遇到暴風,在黑夜裡迷失方向。正在兇濤駭浪間,忽有一盞明燈閃爍為船隊引路。最終船隊隨燈前行安全抵達澳門港。衆人看見明燈隱沒於東望洋山上,均認為是聖母顯現,後來便決定於教堂側建一燈塔,指引夜航船隻。東望洋炮台位處澳門半島的最高點,一直以來對於確保往來船隻安全抵澳起到重要作用,使得澳門海上絲綢之路上的商業活動得以順利進行。