本報訊

“大約在1—3萬年前,臺灣海峽成陸期期間,曾經是北方哺乳動物的樂園,許多哺乳動物在此繁衍生息。這些動物為了躲避北方寒冷氣候,一直往南遷徙到此,形成一個品種多樣的特殊動物群體。”中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、福建博物院考古隊在對東山博物館化石進行系統鑒定之後,做出這一結論。

本報訊

“大約在1—3萬年前,臺灣海峽成陸期期間,曾經是北方哺乳動物的樂園,許多哺乳動物在此繁衍生息。這些動物為了躲避北方寒冷氣候,一直往南遷徙到此,形成一個品種多樣的特殊動物群體。”中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、福建博物院考古隊在對東山博物館化石進行系統鑒定之後,做出這一結論。

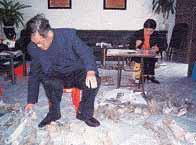

從4月5日開始,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、福建博物院組成的專家對東山博物館館藏的數百件從臺灣海峽發現的古哺乳動物化石進行重新分類整理和系統的研究鑒定。經過持續一周的工作,考古專家在原有基礎上又發現了8種動物化石。它們分別是︰古諾曼象、披毛犀、海象、軸鹿、鬣狗、馬鹿、狼和羊的骨骼化石,其中海象化石的發現在國內尚屬首次。這為研究臺灣海峽地區海岸線的演變、古地理、氣候和 古生態動物群的活動情況提供了實證資料。東山博物館館長、副研究館員陳立群說︰這次發現對於進一步瞭解史前時期兩岸的動物往來,對研究史前時期東山陸橋上古人類的活動具有的重要意義。

福建博物院副研究館員範雪春介紹︰通過系統的鑒定,又發現了海象、劍齒象等,從過去大家都能夠認識到的就是有12種動物化石,又增加了8種,總共種類達到20種。這些動物分別屬於寒帶、溫帶和熱帶動物,這充分說明當時的臺灣海峽就存在一個品種多樣的動物群體。

專家分析認為︰在1—3萬年前末次冰期的時候,海水比現在下降了100多米,我國從渤海、黃海一直到東海大部分海洋形成了陸地,由於氣候寒冷,很多動物由北方一直往南遷徙到臺灣海峽地區繁衍生息,從而形成了一個特殊的動物群體。此次所發現有一些披毛犀、猛瑪象,就是北方,東北的動物群南下到達臺灣海峽,這裏成為它們的家園。

東山陸橋發現的動物化石與臺灣省發現的動物化石並無二致,即動物群落基本一致。它證明,在臺灣海峽成陸期,大陸與臺灣的動物群落曾經在東山陸橋活動且來往密切。

同時,考古專家還在很多動物骨骼上面發現了人工刻、劃的痕迹,這進一步說明了當時的臺灣海峽就有古人類與這些動物共生共存。這個發現對於進一步瞭解史前時期,也就是臺灣海峽成陸時期的動物群的面貌,以及它們當時的地理環境、生態環境和氣候等有著重要的學術價值。

“所有動物化石遺存的大量被砍殺、燒烤、雕刻等痕迹,均系同時期古人類狩獵和製作武器或用具所為。”這是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員尤玉柱做出的結論。

關於東山陸橋一帶存在的動物種類的鑒別,迄今為止有20種動物化石。據專家考證後認為,古時在東山陸橋活動的至少20種動物,現在已“過半數”絕種。特別令人考古專家興趣的是,一種與劍齒象相似的動物化石,目前尚無法確定“身份”。專家說,東山陸橋動物化石,為研究史前時期臺灣與大陸的地理變化、生態環境、氣候以及閩台兩岸動物來往、古人類活動提供了重要線索,不但具有考古和學術上的重要價值,更具有“大陸與臺灣自古相連”的歷史意義。(李適金)

相關鏈結——東山陸橋

東山與臺灣在“末次冰期1.8—1.6萬年前,由於印度洋和太平洋暖流的影響,臺灣海峽水平面隨著歐亞美洲海平面大幅下降130多米而成為水深只有30—40米的淺海。期間,東山與澎湖臺灣之間形成一條8—10米的‘成陸期通道’(即陸橋)”。因而,陸橋成為臺灣和大陸之間古人類和動物遷徙和來往活動必經之道。

(文章來源︰中國文物信息網)